Saint Jacques Des Blats et la vallée de la Cère

Villes

Salers

A 950 m d’altitude, dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, Salers est une étape incontournable de la région. Ensemble unique du 16ème siècle, ses hôtels particuliers et ses maisons à tourelles en pierre volcanique confèrent au village un charme austère.

Parmi les nombreuses richesses patrimoniales de la cité fortifiée, l’église Saint-Mathieu renferme cinq tapisseries d’Aubusson du XVIIe siècle, mise au tombeau et lutrin polychrome.

Parmi les nombreuses richesses patrimoniales de la cité fortifiée, l’église Saint-Mathieu renferme cinq tapisseries d’Aubusson du XVIIe siècle, mise au tombeau et lutrin polychrome.

Un peu d'histoire...

Au xie siècle, le pouvoir des seigneurs de Salers s'étendait sur la petite cité rassemblée autour d'un donjon, enserrée entre les paroisses de Saint-Paul et de Saint-Bonnet. La Maison de Salers participa à plusieurs croisades : le baron Séverin de Salers partit en 1095 à la première croisade, et un de ses descendants, Helme de Salers, prit part à la septième croisade en 1250 aux côtés de Saint Louis. À la suite de querelles familiales, la seigneurie fut partagée au xive siècle avec la famille Pesteil, plusieurs procédures amputèrent le primat de la Maison de Salers sur son fief.

À partir de 1428, la ville de Salers se fortifie dans sa partie haute. Les portes du Beffroi et de la Martille faisaient partie de ce système de défense (qui comportait à l'origine quatre portes, une vers le chemin des Loups, une vers l'actuelle salle des fêtes). La fortification était due à la lassitude des bourgeois d'être systématiquement pillés lors des incursions des routiers anglais commandés par Rodrigue de Villandrando. Ces murailles ne servirent jamais à leur fonction première mais furent salutaires un siècle plus tard. Elles furent néanmoins l'objet d'un procès, à l'initiative du baron de Salers, Jean II, invoquant le crime de lèse-seigneurie, qu'il perdit au profit des bourgeois de Salers, la couronne de France ordonnant que chaque bourgeois paya autant de muraille qu'il ne disposait d'arpents de terre.

À partir de 1550, la notoriété de Salers grandit grâce à la récupération par la ville du bailliage des monts d'Auvergne, retiré de Crèvecœur à Saint-Martin-Valmeroux, un tribunal royal qui fait s'installer de nombreuses familles aisées. C'est à cette époque que sont construites la plupart des demeures de pierre de lave qui entourent l'actuelle place Tyssandier d'Escous. La ville de Salers, essentiellement bourgeoise, va ainsi donner naissance à une noblesse de robe.

La fin du xvie siècle est marquée par les guerres de religion, Salers n'est pas épargnée et c'est lors de la nuit du 1er février 1586 que les Huguenots vont tenter de prendre la cité. L'assaut sera repoussé et coûtera la vie à dix-neuf des membres des familles d'épée de Salers. La ville fut dédiée par la suite au Saint-Esprit. On peut admirer un tableau commémoratif dans l'église paroissiale Saint-Matthieu en face de la célèbre mise au tombeau polychrome des années 1495, offert par Géraud Vitalis, alors prêtre communaliste de la paroisse, pour la reconstruction de l'église.

En 1666, le baron François de Salers fut destitué de son titre par la Haute Cour de justice de Clermont, pour avoir fait mettre à mort un de ses ennemis sur ses terres, sans avoir eu recours aux procédures royales. Le château fut alors rasé, selon l'expression « à trois pieds du sol », et les droits de la baronnie rachetés par son gendre, de la famille de Scorailles, qui tint cette charge jusqu'à la Révolution française.

À partir de 1428, la ville de Salers se fortifie dans sa partie haute. Les portes du Beffroi et de la Martille faisaient partie de ce système de défense (qui comportait à l'origine quatre portes, une vers le chemin des Loups, une vers l'actuelle salle des fêtes). La fortification était due à la lassitude des bourgeois d'être systématiquement pillés lors des incursions des routiers anglais commandés par Rodrigue de Villandrando. Ces murailles ne servirent jamais à leur fonction première mais furent salutaires un siècle plus tard. Elles furent néanmoins l'objet d'un procès, à l'initiative du baron de Salers, Jean II, invoquant le crime de lèse-seigneurie, qu'il perdit au profit des bourgeois de Salers, la couronne de France ordonnant que chaque bourgeois paya autant de muraille qu'il ne disposait d'arpents de terre.

À partir de 1550, la notoriété de Salers grandit grâce à la récupération par la ville du bailliage des monts d'Auvergne, retiré de Crèvecœur à Saint-Martin-Valmeroux, un tribunal royal qui fait s'installer de nombreuses familles aisées. C'est à cette époque que sont construites la plupart des demeures de pierre de lave qui entourent l'actuelle place Tyssandier d'Escous. La ville de Salers, essentiellement bourgeoise, va ainsi donner naissance à une noblesse de robe.

La fin du xvie siècle est marquée par les guerres de religion, Salers n'est pas épargnée et c'est lors de la nuit du 1er février 1586 que les Huguenots vont tenter de prendre la cité. L'assaut sera repoussé et coûtera la vie à dix-neuf des membres des familles d'épée de Salers. La ville fut dédiée par la suite au Saint-Esprit. On peut admirer un tableau commémoratif dans l'église paroissiale Saint-Matthieu en face de la célèbre mise au tombeau polychrome des années 1495, offert par Géraud Vitalis, alors prêtre communaliste de la paroisse, pour la reconstruction de l'église.

En 1666, le baron François de Salers fut destitué de son titre par la Haute Cour de justice de Clermont, pour avoir fait mettre à mort un de ses ennemis sur ses terres, sans avoir eu recours aux procédures royales. Le château fut alors rasé, selon l'expression « à trois pieds du sol », et les droits de la baronnie rachetés par son gendre, de la famille de Scorailles, qui tint cette charge jusqu'à la Révolution française.

|

Ernest Tyssandier d'Escous (1813-1889)

est un agronome, un éleveur et un homme politique qui fut à la suite de Louis-Furcy Grognier, le restaurateur de la race bovine de Salers qui tombait dans la décadence et l'oubli. « Grâce à lui, les vaches rouges qui font la fierté du Cantal ont atteint leur niveau de beauté et leurs exceptionnelles qualités » |

C'est après la seconde Guerre mondiale que furent entrepris les grands travaux de modernisation de la commune, alors que M. Feniès était maire. Le couvent des Sœurs de la Compagnie de Notre-Dame [archive] fut rasé pour permettre l'édification du collège communal. La Halle de la place de la mairie fut remodelée et on y installa la statue de Ernest Tyssandier d'Escous. La place Géraud Maigne fut créée à la suite du démembrement d'un pâté de maisons qui était au milieu, et l'esplanade de Barrouze perdit sa fontaine pour permettre de moderniser l'espace. Devenue chef-lieu de canton après la réorganisation révolutionnaire, Salers ne garda qu'une influence locale après la fermeture du bailliage et le recentrage du pouvoir judiciaire local sur Mauriac, sa notoriété se cantonnant à la commercialisation de ses produits agricoles comme les bovins et leurs dérivés (fourrures), les fromages et le développement du tourisme culturel dont l'apogée fut à la fin des années 1980 et au début des années 1990, avec les travaux de Gérard Delangle et de Yves Krier, metteur en scène, sur les Fêtes Renaissance et la collaboration d'André Mahé pour son coup de pinceau. |

Murat

Murat est l'une des villes du Cantal dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Son nom celtique signifierait "roc escarpé", le nom de Murat apparaît pour la première fois dans l'histoire en l'an 270 lors de l'évangélisation de l'Auvergne. La ville était une place fortifiée, sa vicomté est déjà puissante et son château existe longtemps avant l'an 1000.

A partir du XIème siècle son expansion était liée à la construction du prieuré de Bredons (vers 1050) par des moines bénédictins venus de Moissac (Tarn et Garonne). La tutelle religieuse de Bredons sur Murat se maintint jusqu'à la Révolution française. Dès l'origine, la vicomté de Murat releva du Domaine de Carladès que le Prince de Monaco reçut de la France au XVIIème siècle.

Au Moyen-âge, la vicomté de Murat fut l'une des seigneuries les plus puissantes de la Haute- Auvergne. Son château fortifié constitua un bastion quasiment imprenable: il occupait le sommet du rocher de Bonnevie. Symbole d'un pouvoir menaçant pour l'autorité royale, il fut détruit en 1633 sur ordre de Richelieu. La guerre de Cent ans ayant sévi dans la région: la cité de Murat fut livrée au pillage. La fin du Moyen-âge apporta à la cité une longue suite de calamités : la peste ravagea la ville qui fut peu après le théâtre d'une sanglante guerre de familles entre Renaud de Murat et Pons de Cardaillac, tous deux prétendants à la vicomté.

On dit que pour se venger des muratais qui l'avaient trahi en soutenant son cousin, le vainqueur, Cardaillac, fit tirer, depuis le château, des coups de bombarde sur la ville et tenta de l'incendier. En 1415, la vicomté passa à la famille d'Armagnac dont le chef, Jacques, était un ami d'enfance de Louis XI. Le domaine de Murat devint, en 1489, propriété des Ducs de Bourbon. Il fut réuni à la couronne en 1531.

L'ancien régime apporta à la ville des temps paisibles, peu de faits marquants traversèrent l'histoire de la cité. La reine Margot, femme de Henri IV, séjourna au Château quelques temps fuyant une épidémie de peste qui progressait dans la région. Après la Révolution, la réorganisation administrative opposa Murat à Saint-Flour dans une longue querelle d'influence. La dernière guerre marqua tragiquement la vie de la cité Murataise. La région abritait de nombreux maquis et résistants. Le 12 Juin 1944, sur dénonciation, des soldats allemands et des miliciens commandés par le capitaine Geissler, chef de la gestapo de la zone sud, envahirent Murat afin de procéder à l'arrestation de plusieurs de leurs chefs.

Un groupe de maquisards venant de Saint-Genés (63), avertis de la présence d'allemands à Murat, firent feu des hauteurs de la ville en direction de la place du Balat. Ils tuèrent plusieurs miliciens et soldats allemands dont le capitaine Geissler. Le 24 Juin, les troupes allemandes revinrent en force à Murat et arrêtèrent, en représailles, tous les hommes se trouvant en ville : 120 hommes furent regroupés et emmenés vers Clermont-Ferrand pour être déportés dans les camps de concentration (Neuengamme pour la plupart). Voyage sans retour pour 80 d'entre eux. En mémoire de cette tragédie, le Monument Départemental de la Déportation a été érigé à Murat et inauguré solennellement le 14 Novembre 1948. .

A partir du XIème siècle son expansion était liée à la construction du prieuré de Bredons (vers 1050) par des moines bénédictins venus de Moissac (Tarn et Garonne). La tutelle religieuse de Bredons sur Murat se maintint jusqu'à la Révolution française. Dès l'origine, la vicomté de Murat releva du Domaine de Carladès que le Prince de Monaco reçut de la France au XVIIème siècle.

Au Moyen-âge, la vicomté de Murat fut l'une des seigneuries les plus puissantes de la Haute- Auvergne. Son château fortifié constitua un bastion quasiment imprenable: il occupait le sommet du rocher de Bonnevie. Symbole d'un pouvoir menaçant pour l'autorité royale, il fut détruit en 1633 sur ordre de Richelieu. La guerre de Cent ans ayant sévi dans la région: la cité de Murat fut livrée au pillage. La fin du Moyen-âge apporta à la cité une longue suite de calamités : la peste ravagea la ville qui fut peu après le théâtre d'une sanglante guerre de familles entre Renaud de Murat et Pons de Cardaillac, tous deux prétendants à la vicomté.

On dit que pour se venger des muratais qui l'avaient trahi en soutenant son cousin, le vainqueur, Cardaillac, fit tirer, depuis le château, des coups de bombarde sur la ville et tenta de l'incendier. En 1415, la vicomté passa à la famille d'Armagnac dont le chef, Jacques, était un ami d'enfance de Louis XI. Le domaine de Murat devint, en 1489, propriété des Ducs de Bourbon. Il fut réuni à la couronne en 1531.

L'ancien régime apporta à la ville des temps paisibles, peu de faits marquants traversèrent l'histoire de la cité. La reine Margot, femme de Henri IV, séjourna au Château quelques temps fuyant une épidémie de peste qui progressait dans la région. Après la Révolution, la réorganisation administrative opposa Murat à Saint-Flour dans une longue querelle d'influence. La dernière guerre marqua tragiquement la vie de la cité Murataise. La région abritait de nombreux maquis et résistants. Le 12 Juin 1944, sur dénonciation, des soldats allemands et des miliciens commandés par le capitaine Geissler, chef de la gestapo de la zone sud, envahirent Murat afin de procéder à l'arrestation de plusieurs de leurs chefs.

Un groupe de maquisards venant de Saint-Genés (63), avertis de la présence d'allemands à Murat, firent feu des hauteurs de la ville en direction de la place du Balat. Ils tuèrent plusieurs miliciens et soldats allemands dont le capitaine Geissler. Le 24 Juin, les troupes allemandes revinrent en force à Murat et arrêtèrent, en représailles, tous les hommes se trouvant en ville : 120 hommes furent regroupés et emmenés vers Clermont-Ferrand pour être déportés dans les camps de concentration (Neuengamme pour la plupart). Voyage sans retour pour 80 d'entre eux. En mémoire de cette tragédie, le Monument Départemental de la Déportation a été érigé à Murat et inauguré solennellement le 14 Novembre 1948. .

La légende de Saint-Dominique (Murat, Cantal)

Sur la route de Saint Jacques de Compostelle, Saint Dominique, injustement accusé de vol, fut pendu à La Calzada.

Or, son père averti en songe, reçut ordre d'aller le chercher (Dominique était encore vivant).

Le Malheureux se mit en route et arriva à La Calzada un jour où les autorités étaient en banquet. On se gaussa de lui car son fils était pendu depuis plus d'un mois. Le vieillard insista :

"Dominique était vivant comme le coq rôti qui était sur la table".

Le coq rôti, aussitôt s'envola. Émus par ce prodige, les convives se levèrent de table. En hâte, on courut au gibet. Dominique était bien là, vivant et bien portant.

Dans l'Église de Murat, un tableau de l'École espagnole du XVIIème siècle retrace cet épisode.

Dans ce tableau offert sans doute par un émigrant, on retrouve les grands faits de cette légende : l'arrestation de saint Dominique, le banquet et la résurrection du coq, les fourches et le pendu réconforté par un ange...

Sur la route de Saint Jacques de Compostelle, Saint Dominique, injustement accusé de vol, fut pendu à La Calzada.

Or, son père averti en songe, reçut ordre d'aller le chercher (Dominique était encore vivant).

Le Malheureux se mit en route et arriva à La Calzada un jour où les autorités étaient en banquet. On se gaussa de lui car son fils était pendu depuis plus d'un mois. Le vieillard insista :

"Dominique était vivant comme le coq rôti qui était sur la table".

Le coq rôti, aussitôt s'envola. Émus par ce prodige, les convives se levèrent de table. En hâte, on courut au gibet. Dominique était bien là, vivant et bien portant.

Dans l'Église de Murat, un tableau de l'École espagnole du XVIIème siècle retrace cet épisode.

Dans ce tableau offert sans doute par un émigrant, on retrouve les grands faits de cette légende : l'arrestation de saint Dominique, le banquet et la résurrection du coq, les fourches et le pendu réconforté par un ange...

|

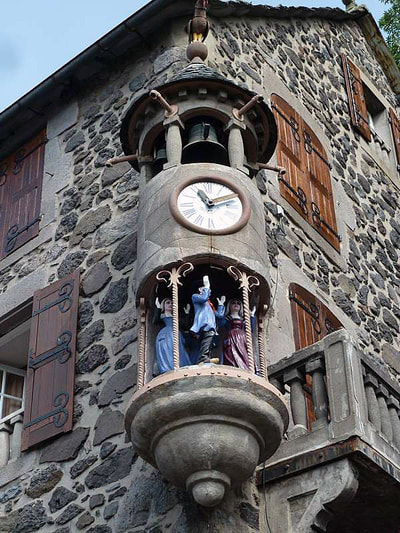

Histoire du Jacquemart de Murat

Monsieur Gaudron avait son cabinet de chirurgien dentiste à Strasbourg . Ayant une maison dans le Cantal, pays d’origine de son épouse il ouvrit un nouveau cabinet à Murat et emmena toute sa famille pendant les hostilités. Le coq chantait et battait des ailes. Un rouleau à musique égrenait les airs de : -La Marseillaise -Ler nien lo dansa -Malhuron on o uno fenno L’horloge est toujours en service et indique l’heure par l’intermédiaire d'un carillon à trois cloches, qui indique les douze coups de midi. Le carrousel est à l’arrêt. |

Les quatre personnages du Jacquemart représentent ses enfants en tenue Auvergnate,

Geneviève, Alice, Robert, Philippe.

ils apparaissaient tour à tour en dansant la bourrée.

Geneviève, Alice, Robert, Philippe.

ils apparaissaient tour à tour en dansant la bourrée.

Le Rocher de Bonnevie et la statue de Notre-Dame de la Haute-Auvergne

Cette statue en fonte d’environ 14 mètres de hauteur a été construite en 1878 sur le Rocher de Bonnevie, à 984 mètres d’altitude. Ce rocher domine la petite ville de Murat et la statue qui le coiffe est considérée comme un des 3 célèbres édifices religieux bâtis sur des promontoires volcaniques dominant le site de la ville de Murat. A l’origine, ce rocher était surmonté du château des vicomtes de Murat détruit à l’époque de Richelieu.

A visiter :

La Maison de la Faune : Place de l'Hôtel de ville, 15300 Murat

Abritée dans un magnifique hôtel particulier du XVIème siècle, la Maison de la Faune présente sur quatre niveaux des collections d’une rare qualité : papillons et insectes du monde entier vous éblouiront par leurs beautés ; un splendide patrimoine naturalisé de mammifères et oiseaux vous sont présentés dans leurs environnements. Le tout dans une ambiance sonorisée.

Abritée dans un magnifique hôtel particulier du XVIème siècle, la Maison de la Faune présente sur quatre niveaux des collections d’une rare qualité : papillons et insectes du monde entier vous éblouiront par leurs beautés ; un splendide patrimoine naturalisé de mammifères et oiseaux vous sont présentés dans leurs environnements. Le tout dans une ambiance sonorisée.

Vic sur Cère

Nommée Vic-en-Carladès jusqu'à la Révolution française, Vic-les-Bains dans les guides touristiques du xixe siècle, on lui donne, ou plutôt lui redonne, le nom de Vic-sur-Cère, sous la Révolution française, au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale (1792-1795), lorsque la circonscription du Carladès est supprimée au profit d'Aurillac.

Au Moyen Âge, deux enfants de Vic deviennent de célèbres troubadours, Pierre de Cols, et Pierre de Vic, qui fit des études à l'Abbaye d'Aurillac, et remportera les prix des tournois littéraires des cours d'amour, rendant ainsi célèbre le nom de la ville dont son père était le seigneur.

La viguerie appartenait à Guillaume, seigneur de la Cère, et son siège était en 1279 dans le château de Vic. En 1266, les reconnaissance au vicomte de Carlat sont signées par les seigneurs de la région soit « devant le château de Vic » soit « devant l'église, dans le cimetière ». Cette église était un prieuré dépendant de l'Abbaye d'Aurillac qui devait avoir une certaine importance puisqu'il avait un cellérier au début du xiie siècle.

La ville a eu beaucoup à souffrir des guerres, puisqu'elle a été pillée et détruite au moins trois fois : en 1265 par les montagnards du Falgoux conduits par le Comtour d'Apchon, détruisant l’église du xiie siècle dont il reste des modillons. Une seconde fois en 1379 à l'époque du Prince Noir par les Anglais qui avaient aussi pris Carlat : ils détruisirent l'ancien château qui fut abandonné, pillèrent et incendièrent les maisons.

Au xive siècle, la vicomté de Carlat possédait six vingt dix-huit feux, c'est-à-dire 138 maisonnées. Les dîmes de Vic, qui étaient considérables, soit 90 setiers de seigle et dix de froment, ont été données par Isabelle de Carlat aux clarisses de Boisset lors de leur fondation en 1329.

En 1441, le comte Bernard VII d'Armagnac réorganise la justice de la vicomte de Carlat et met à sa tête un gouverneur dont on sait, d'après un traité passé en 1570, qu'il avait la place d'honneur dans la procession de la Fête-Dieu. La même année, Vic devint le siège de la cour supérieure de justice du Carladez, tandis qu'un édit du roi Charles VI fait ressortir sa cour d'Appeaux directement du Parlement de Paris. En 1561, une déclaration du roi Charles VI décide que les audiences des juges et officiers du Caraldez ne seront plus ambulatoires, et fixe leurs sièges à Vic. De très nombreux procès (plus de 500 par an) s'y tenaient.

Les fourches patibulaires ( gibet constitué de deux colonnes de pierres ou plus sur lesquelles reposait une traverse de bois horizontale. Placées en hauteur et bien en vue du principal chemin public, elles signalaient le siège d'une haute justice et le nombre de colonnes de pierre indiquait le titre de son titulaire).Les condamnés à mort étaient pendus à la traverse de bois et leurs corps étaient laissés sur le gibet pour être exposés à la vue des passants et dévorés par les corneilles (corbeaux, selon plusieurs chansons)

étaient établies le long de l'ancienne route sur les hauteurs, au lieu-dit le Rocher-des-Pendus. Ce dernier reste un lieu intéressant à visiter à cause du panorama qu'il donne sur la Vallée de la Cère.

À partir de 1567, la Carladès eut à souffrir les exactions et les pillages des bandes calvinistes venues du Languedoc. Commandés par le Capitaine Merle, ils ont pillé et incendié la ville une troisième fois en 1575, avant de prendre Mur qui servait de base pour leurs exactions. Les magistrats durent se réfugier à Aurillac jusqu'en 1583.

Alors que sous l'occupation romaine la renommée des eaux minérales de Vic s'est affirmée, la station prend vraiment son extension au XVIIe siècle lorsque ces eaux sont redécouvertes en 1602 : un pâtre remarque que, dans une petite terre, nommée Pierre Beyre, les vaches lèchent des pierres calcaires baignées par un suintement d'eau minérale, mettant en évidence la fontaine salée, appelée dans le patois local « Lo Font Solado ».

Après que le château de Carlat a été rasé en 1603, Vic devient l'unique chef-lieu de la Vicomté de Carlat. En 1561, une déclaration de Charles IX fixe à Vic le bailliage d'appeaux (Cour d’Appel) établi en 1414 dans le Carladez. La ville se développe et de belles demeures sont construites par cette bourgeoisie de notables du bailliage. Louis XIII fait en 1643 le comté de Carladès qu'il donne à Honoré II Grimaldi (1597-1662), prince de Monaco, en dédommagement de la perte de ses domaines au service de la France.

Les juridictions du bailliages restèrent royales, tandis que le siège des juridictions comtales paraît avoir été établi à Vic dans l'hôtel à tourelle appelé « Maison des princes de Monaco ».

En 1874, Velzic est érigée en commune.

Au Moyen Âge, deux enfants de Vic deviennent de célèbres troubadours, Pierre de Cols, et Pierre de Vic, qui fit des études à l'Abbaye d'Aurillac, et remportera les prix des tournois littéraires des cours d'amour, rendant ainsi célèbre le nom de la ville dont son père était le seigneur.

La viguerie appartenait à Guillaume, seigneur de la Cère, et son siège était en 1279 dans le château de Vic. En 1266, les reconnaissance au vicomte de Carlat sont signées par les seigneurs de la région soit « devant le château de Vic » soit « devant l'église, dans le cimetière ». Cette église était un prieuré dépendant de l'Abbaye d'Aurillac qui devait avoir une certaine importance puisqu'il avait un cellérier au début du xiie siècle.

La ville a eu beaucoup à souffrir des guerres, puisqu'elle a été pillée et détruite au moins trois fois : en 1265 par les montagnards du Falgoux conduits par le Comtour d'Apchon, détruisant l’église du xiie siècle dont il reste des modillons. Une seconde fois en 1379 à l'époque du Prince Noir par les Anglais qui avaient aussi pris Carlat : ils détruisirent l'ancien château qui fut abandonné, pillèrent et incendièrent les maisons.

Au xive siècle, la vicomté de Carlat possédait six vingt dix-huit feux, c'est-à-dire 138 maisonnées. Les dîmes de Vic, qui étaient considérables, soit 90 setiers de seigle et dix de froment, ont été données par Isabelle de Carlat aux clarisses de Boisset lors de leur fondation en 1329.

En 1441, le comte Bernard VII d'Armagnac réorganise la justice de la vicomte de Carlat et met à sa tête un gouverneur dont on sait, d'après un traité passé en 1570, qu'il avait la place d'honneur dans la procession de la Fête-Dieu. La même année, Vic devint le siège de la cour supérieure de justice du Carladez, tandis qu'un édit du roi Charles VI fait ressortir sa cour d'Appeaux directement du Parlement de Paris. En 1561, une déclaration du roi Charles VI décide que les audiences des juges et officiers du Caraldez ne seront plus ambulatoires, et fixe leurs sièges à Vic. De très nombreux procès (plus de 500 par an) s'y tenaient.

Les fourches patibulaires ( gibet constitué de deux colonnes de pierres ou plus sur lesquelles reposait une traverse de bois horizontale. Placées en hauteur et bien en vue du principal chemin public, elles signalaient le siège d'une haute justice et le nombre de colonnes de pierre indiquait le titre de son titulaire).Les condamnés à mort étaient pendus à la traverse de bois et leurs corps étaient laissés sur le gibet pour être exposés à la vue des passants et dévorés par les corneilles (corbeaux, selon plusieurs chansons)

étaient établies le long de l'ancienne route sur les hauteurs, au lieu-dit le Rocher-des-Pendus. Ce dernier reste un lieu intéressant à visiter à cause du panorama qu'il donne sur la Vallée de la Cère.

À partir de 1567, la Carladès eut à souffrir les exactions et les pillages des bandes calvinistes venues du Languedoc. Commandés par le Capitaine Merle, ils ont pillé et incendié la ville une troisième fois en 1575, avant de prendre Mur qui servait de base pour leurs exactions. Les magistrats durent se réfugier à Aurillac jusqu'en 1583.

Alors que sous l'occupation romaine la renommée des eaux minérales de Vic s'est affirmée, la station prend vraiment son extension au XVIIe siècle lorsque ces eaux sont redécouvertes en 1602 : un pâtre remarque que, dans une petite terre, nommée Pierre Beyre, les vaches lèchent des pierres calcaires baignées par un suintement d'eau minérale, mettant en évidence la fontaine salée, appelée dans le patois local « Lo Font Solado ».

Après que le château de Carlat a été rasé en 1603, Vic devient l'unique chef-lieu de la Vicomté de Carlat. En 1561, une déclaration de Charles IX fixe à Vic le bailliage d'appeaux (Cour d’Appel) établi en 1414 dans le Carladez. La ville se développe et de belles demeures sont construites par cette bourgeoisie de notables du bailliage. Louis XIII fait en 1643 le comté de Carladès qu'il donne à Honoré II Grimaldi (1597-1662), prince de Monaco, en dédommagement de la perte de ses domaines au service de la France.

Les juridictions du bailliages restèrent royales, tandis que le siège des juridictions comtales paraît avoir été établi à Vic dans l'hôtel à tourelle appelé « Maison des princes de Monaco ».

En 1874, Velzic est érigée en commune.

|

|

Ranavalona III, reine de Madagascar de 1828 à 1861 en séjour à Vic devant le Grand hôtel de la Compagnie d'Orléans |

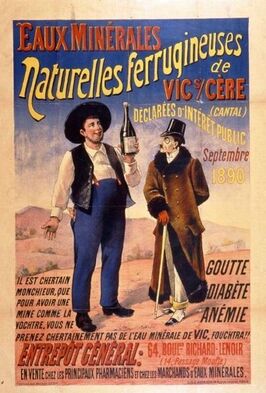

L'Eau de Vic sur Cère peut être mise en parallèle avec les Eaux Minérales les plus estimées. Elle possède des propriétés curatives très remarquables dans de nombreuses affections, grâce à la variété et à la nature des éléments actifs qu'elle renferme .

Elle est surtout employée en boisson ; elle stimule l'appétit , régularise les fonctions digestives . Essentiellement tonique , elle accélère la nutrition .

Le diabète, la chlorose, les anémies, les convalescents, les états neurasthéniques, sont heureusement influencés par son usage .

Elle favorise l'élimination des déchets de l'organisme (goutte et rhumatisme); elle améliore le fonctionnement du foie et la dépuration urinaire (gravelle) . Enfin et surtout , c'est l'Eau de régime par excellence de l'atonie du tube digestif. Elle agit merveilleusement pour combattre la constipation opiniâtre due à la paresse, ou parésie intestinale .

L'Eau de Vic sur Cère a été déclarée d'intérêt public par décret ministériel du 2 Septembre 1890 et approuvée par l'Académie de Médecine . Autorisation Ministérielle du 25 Juin 1877 .

Elle est surtout employée en boisson ; elle stimule l'appétit , régularise les fonctions digestives . Essentiellement tonique , elle accélère la nutrition .

Le diabète, la chlorose, les anémies, les convalescents, les états neurasthéniques, sont heureusement influencés par son usage .

Elle favorise l'élimination des déchets de l'organisme (goutte et rhumatisme); elle améliore le fonctionnement du foie et la dépuration urinaire (gravelle) . Enfin et surtout , c'est l'Eau de régime par excellence de l'atonie du tube digestif. Elle agit merveilleusement pour combattre la constipation opiniâtre due à la paresse, ou parésie intestinale .

L'Eau de Vic sur Cère a été déclarée d'intérêt public par décret ministériel du 2 Septembre 1890 et approuvée par l'Académie de Médecine . Autorisation Ministérielle du 25 Juin 1877 .

|

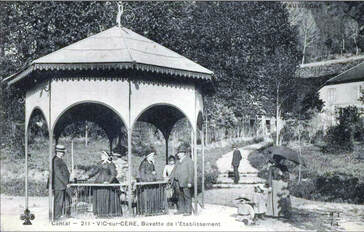

Au xixe siècle, le thermalisme est en plein essor, plusieurs guides mentionnent la source et les eaux de Vic qui sont froides (12 °C), ferrugineuses, gazeuses, bicarbonatées et sodiques, ont d'autant plus de succès que la Compagnie des chemins de fer d'Orléans construit une ligne de chemin de fer et deux grands hôtels dont elle fait la promotion : l'un au Lioran, l'autre sur le versant sud qui domine la vallée. Après la Première Guerre mondiale, le thermalisme va peu à peu subir la désaffection générale pour les cures. Plusieurs hôtels fermeront.

|

Le 11 juillet 1941, l'OSE (Organisation de secours à l'enfance) et l'association de l'Amitié chrétienne ouvrent à l’hôtel Touring Club un centre qui regroupa jusqu'à quatre-vingt enfants juifs, avec une autorisation préfectorale qui fait nommer comme nouvelle directrice Suzanne Vincent, femme du pasteur Jacquet.

En 1943, la direction général de l'OSE se replie à Vic avant de repartir pour Chambéry. Tandis que le 1er mars 1944, la gestapo prévoit une rafle de 144 juifs à Aurillac, aucune arrestation n’eut lieu à Vic où pourtant le responsable départemental de la milice résidait.

À la fin du xxe siècle, la ville est en voie de périurbanisation, l’habitat pavillonnaire tend à s’étaler sur l’ensemble du fond de vallée, coupant les espaces agricoles et les continuités écologiques.

En 1943, la direction général de l'OSE se replie à Vic avant de repartir pour Chambéry. Tandis que le 1er mars 1944, la gestapo prévoit une rafle de 144 juifs à Aurillac, aucune arrestation n’eut lieu à Vic où pourtant le responsable départemental de la milice résidait.

À la fin du xxe siècle, la ville est en voie de périurbanisation, l’habitat pavillonnaire tend à s’étaler sur l’ensemble du fond de vallée, coupant les espaces agricoles et les continuités écologiques.

Laguiole

Bien que n'étant pas situé dans le Cantal, on ne peut ignoré ce village aveyronnais connu de tous les Cantalous pour la fabrication de son célèbre couteau, inséparable de tout auvergnat.

Un peu d'histoire...

Etymologiquement, Laguiole provient de « La Gleisola » qui signifie petite église de secours. Elle deviendra l'église principale au XVIe siècle. Le nom « Laguiole » vient de l'association de l'article "La" devant le nom "Guiole" ou "Guiolle". Sa prononciation « Laïole » nous vient du patois de nos aïeuls.

Village bien ancré dans son milieu, à tradition d’élevage, reconnus pour ses foires qui se terminaient régulièrement par l’échange de quelques coups de bâtons : on a depuis qualifié de « justice de Laguiole » ce bâton de foire fabriqué en alisier blanc (« drelhièr »).

Bien connu pour son artisanat coutelier du XIXe siècle, le laguiolais n’a pas hésité à s’exiler pour vivre: c’est la période des bougnats et des réussites parisiennes ( la brasserie Lipp, le Café Le Flore...). Du plus petit commerce de charbon à la plus réputée brasserie, tous ces exilés ont gardé l’amour du pays et restent ancrés dans leur tradition. Ils se sont regroupés dans une amicale, La Laguiolaise.

En 767, les Ducs d’Aquitaine avec Pépin le Bref, Roi de France, conquirent le Rouergue. Dépendant du Comté de Rodez jusqu’en 1271, Laguiole passa à cette date sous la seigneurie directe du Roi de France.

En 1208, les Albigeois occupèrent Laguiole et s’y fortifièrent. Ils en furent chassés par Jean de Beaumont, Seigneur de Thénières.

En 1355, les anglais conquirent le Fort de Laguiole et des environs, avant d’être boutés hors du pays quelques années plus tard.

En 1370, Charles V, Roi de France, cède les Châtellenies du Rouergue (petits gouvernements militaires dont Laguiole fait partie) à son vassal Jean d’Armagnac, Comte de Rodez, pour le récompenser d’avoir battu les anglais. Ces Châtellenies ne redevinrent définitivement royales qu’en 1589 sous le règne d’Henri IV. La Châtellenie de Laguiole comprenait Laguiole, Curières et la Roquette Bonneval. Chaque Châtellenie du Rouergue possédait un fort ou un château fortifié, gardé aux époque troublées par quelques soldats et servait de refuge à la population menacée.

Le Fort

Si les archives témoignent du mauvais état dans lequel se trouvait le Fort de Laguiole au XIVe siècle, suite à la prise et à l’embrasement de celui-ci par les Anglais aux environs des années 1350, des actes notariaux de 1620 stipulent qu’il était toujours debout à cette époque. Mais en 1735 il n’existait plus. Aujourd’hui à son emplacement une vue panoramique nous permet d’admirer : Le Plomb du Cantal, Le Puy Mary, les collines du Quercy, le Levézou…

Rue Anciennes

Le premières maisons formant le village de Laguiole furent construites au nord du Fort, dans ses abords immédiats, dans le quartier dénommé aujourd’hui le Batut. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle le village était protégé par un rempart et un fossé (lou bolat) situé à l’emplacement de l’actuelle rue du Valat.

Sur les pentes au sud du Fort s’édifièrent des maisons à plusieurs niveaux qui formèrent Lou Barry aujourd’hui plus communément appelé « Le Faubourg ». A cette époque, la rue principale de ce quartier était la rue « Bombecul ». Si cette dénomination peut nous apparaître, aujourd’hui quelque peu triviale, elle n’en reste pas moins une parfaite illustration de la position corporelle qu’il nous est necesaire d’adopter afin de la parcourir du sud vers le nord. Une attention particulière à l’architecture des maisons de cette rue et des ruelles avoisinantes nous fournira un témoignage des temps passés.

L’Eglise

Edifiée sur le site de l’ancien Fort, l’église est de type montagnard : ramassée, massive, aux voûtes peu élevées, comme pour défier la rudesse du climat hivernal. Son clocher asymétrique est orienté vers l’est. de l’ancienne église qui date du XVIe siècle, il reste peu de chose : le portail à l’intérieur du porche représentant le mystère de l’Annonciation.

Les voûtes ogivales et les fenêtres de type roman datent du XVIIe siècle. On pourra admirer le Chemin de Croix récent, inspiré des primitifs flamands et que nous devons au peintre Charles Sahuguet (originaire d’Espalion). Notre œil sera comme happé par le vitrail du fond de l’église. Réalisé par le Maître-verrier André Pierre, il représente la vierge et utilise les symboles usités au Moyen-Age; la Foi en la Vie éternelle est illustrée par le ciel bleu empli d’étoiles; la Charité nous apparaît au travers de la couleur pourpre de la robe; l’Espérance est en vert; la Gloire de Marie est représentée par la mandorle jaune or. Nous pourrons aussi nous attarder sur la Sainte Table, le Tabernacle, le fer forgé ainsi que sur les sculptures aux figures simiesques rencontrées sur les chapiteaux.

Etymologiquement, Laguiole provient de « La Gleisola » qui signifie petite église de secours. Elle deviendra l'église principale au XVIe siècle. Le nom « Laguiole » vient de l'association de l'article "La" devant le nom "Guiole" ou "Guiolle". Sa prononciation « Laïole » nous vient du patois de nos aïeuls.

Village bien ancré dans son milieu, à tradition d’élevage, reconnus pour ses foires qui se terminaient régulièrement par l’échange de quelques coups de bâtons : on a depuis qualifié de « justice de Laguiole » ce bâton de foire fabriqué en alisier blanc (« drelhièr »).

Bien connu pour son artisanat coutelier du XIXe siècle, le laguiolais n’a pas hésité à s’exiler pour vivre: c’est la période des bougnats et des réussites parisiennes ( la brasserie Lipp, le Café Le Flore...). Du plus petit commerce de charbon à la plus réputée brasserie, tous ces exilés ont gardé l’amour du pays et restent ancrés dans leur tradition. Ils se sont regroupés dans une amicale, La Laguiolaise.

En 767, les Ducs d’Aquitaine avec Pépin le Bref, Roi de France, conquirent le Rouergue. Dépendant du Comté de Rodez jusqu’en 1271, Laguiole passa à cette date sous la seigneurie directe du Roi de France.

En 1208, les Albigeois occupèrent Laguiole et s’y fortifièrent. Ils en furent chassés par Jean de Beaumont, Seigneur de Thénières.

En 1355, les anglais conquirent le Fort de Laguiole et des environs, avant d’être boutés hors du pays quelques années plus tard.

En 1370, Charles V, Roi de France, cède les Châtellenies du Rouergue (petits gouvernements militaires dont Laguiole fait partie) à son vassal Jean d’Armagnac, Comte de Rodez, pour le récompenser d’avoir battu les anglais. Ces Châtellenies ne redevinrent définitivement royales qu’en 1589 sous le règne d’Henri IV. La Châtellenie de Laguiole comprenait Laguiole, Curières et la Roquette Bonneval. Chaque Châtellenie du Rouergue possédait un fort ou un château fortifié, gardé aux époque troublées par quelques soldats et servait de refuge à la population menacée.

Le Fort

Si les archives témoignent du mauvais état dans lequel se trouvait le Fort de Laguiole au XIVe siècle, suite à la prise et à l’embrasement de celui-ci par les Anglais aux environs des années 1350, des actes notariaux de 1620 stipulent qu’il était toujours debout à cette époque. Mais en 1735 il n’existait plus. Aujourd’hui à son emplacement une vue panoramique nous permet d’admirer : Le Plomb du Cantal, Le Puy Mary, les collines du Quercy, le Levézou…

Rue Anciennes

Le premières maisons formant le village de Laguiole furent construites au nord du Fort, dans ses abords immédiats, dans le quartier dénommé aujourd’hui le Batut. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle le village était protégé par un rempart et un fossé (lou bolat) situé à l’emplacement de l’actuelle rue du Valat.

Sur les pentes au sud du Fort s’édifièrent des maisons à plusieurs niveaux qui formèrent Lou Barry aujourd’hui plus communément appelé « Le Faubourg ». A cette époque, la rue principale de ce quartier était la rue « Bombecul ». Si cette dénomination peut nous apparaître, aujourd’hui quelque peu triviale, elle n’en reste pas moins une parfaite illustration de la position corporelle qu’il nous est necesaire d’adopter afin de la parcourir du sud vers le nord. Une attention particulière à l’architecture des maisons de cette rue et des ruelles avoisinantes nous fournira un témoignage des temps passés.

L’Eglise

Edifiée sur le site de l’ancien Fort, l’église est de type montagnard : ramassée, massive, aux voûtes peu élevées, comme pour défier la rudesse du climat hivernal. Son clocher asymétrique est orienté vers l’est. de l’ancienne église qui date du XVIe siècle, il reste peu de chose : le portail à l’intérieur du porche représentant le mystère de l’Annonciation.

Les voûtes ogivales et les fenêtres de type roman datent du XVIIe siècle. On pourra admirer le Chemin de Croix récent, inspiré des primitifs flamands et que nous devons au peintre Charles Sahuguet (originaire d’Espalion). Notre œil sera comme happé par le vitrail du fond de l’église. Réalisé par le Maître-verrier André Pierre, il représente la vierge et utilise les symboles usités au Moyen-Age; la Foi en la Vie éternelle est illustrée par le ciel bleu empli d’étoiles; la Charité nous apparaît au travers de la couleur pourpre de la robe; l’Espérance est en vert; la Gloire de Marie est représentée par la mandorle jaune or. Nous pourrons aussi nous attarder sur la Sainte Table, le Tabernacle, le fer forgé ainsi que sur les sculptures aux figures simiesques rencontrées sur les chapiteaux.

Foirails et Taureau

Les bêtes à cornes de Race Aubrac qui firent entendre leurs meuglements durant des décennies sur le Foirail de Laguiole ont été remplacées par les chevaux à quatre roues dont les vrombissements viennent encombrer nos oreilles sourdes d’accoutumance. Seul du haut de son socle d’orgue basaltique, le Taureau de Laguiole offre à nos yeux son imposante stature de bronze. Œuvre du sculpteur animalier Georges Lucien Guyot, le Taureau de Laguiole est l’émanation symbolique de la force placide, de la fougue et de la vigueur du mâle de Race Aubrac. Aujourd’hui, le bovins sont exposés place du Nouveau Foirail, notamment au cours des Foires du Jeudi de l’Ascension et du 8 août.

Les bêtes à cornes de Race Aubrac qui firent entendre leurs meuglements durant des décennies sur le Foirail de Laguiole ont été remplacées par les chevaux à quatre roues dont les vrombissements viennent encombrer nos oreilles sourdes d’accoutumance. Seul du haut de son socle d’orgue basaltique, le Taureau de Laguiole offre à nos yeux son imposante stature de bronze. Œuvre du sculpteur animalier Georges Lucien Guyot, le Taureau de Laguiole est l’émanation symbolique de la force placide, de la fougue et de la vigueur du mâle de Race Aubrac. Aujourd’hui, le bovins sont exposés place du Nouveau Foirail, notamment au cours des Foires du Jeudi de l’Ascension et du 8 août.

Pont Romain

Autre monument remarquable de Laguiole, le Pont de Pigasse (prononcer Piasse) dit « Pont Romain », constitué d’orgues basaltiques empilées les unes sur les autres, croisées et dépourvues d’un quelconque mortier. Il enjambe la Selves sur le tracé d’une voie romaine. Ce pont semble cependant n’avoir de romain que le nom.

Autre monument remarquable de Laguiole, le Pont de Pigasse (prononcer Piasse) dit « Pont Romain », constitué d’orgues basaltiques empilées les unes sur les autres, croisées et dépourvues d’un quelconque mortier. Il enjambe la Selves sur le tracé d’une voie romaine. Ce pont semble cependant n’avoir de romain que le nom.

Histoire du couteau Laguiole...

L'étude historique fait apparaître une origine différente dans les légendes populaires. Au début du xixe siècle, avant la création du couteau de Laguiole sous sa forme actuelle, les habitants utilisaient un couteau, le capuchado : une lame fixe et pointue emmanchée sur un morceau de bois. La fabrication du capuchado subsista parallèlement à celle du couteau de Laguiole jusqu'à son arrêt vers 1920.

Selon certaines sources, le premier coutelier en activité à Laguiole est Moulin (présumé en 1828). Selon d'autres, il s'agit de Pierre-Jean Calmels (1813-1876), fils d'aubergiste né à Laguiole avec son oncle.

Laguiole droit 1820

Laguiole droit La forme initiale du couteau de Laguiole était une forme droite, manche droit à bec de corbin et lame bourbonnaise, mouche plate lisse avec ou sans facettes, pas de guillochage, manche en corne ou en bois, avec deux clous sur la jambette. La création du Laguiole droit date des environs de 1800, ou peu après l'apparition des premiers couteliers de Laguiole.

En 1840, l'alêne ou trocart apparaît, permettant aux paysans de remédier à la météorisation touchant leurs ovins et bovins et à trouer les lanières de cuir.

L'inspiration Yatagan 1860

Un couteau pliant (la « jambette stéphanoise ») était utilisé couramment dans la région de l’Aubrac. Pendant le xixe siècle les aînés partaient travailler la saison d’hiver en Catalogne en tant que tâcherons et scieurs de long.

Certains de ces travailleurs saisonniers revenaient de Catalogne en Rouergue en rapportant le couteau navaja espagnol, dont le couteau Laguiole prend sa lame de forme yatagan et son manche effilé.

Cela ne permet pas d'affirmer une filiation directe d'autant que le mode de retenue de la lame n'est pas le même (deux clous sur la jambette, ressort à cran forcé sur le laguiole). Couteau à cran forcé ou couteau à cran d'arrêt : Le couteau de Laguiole est un couteau pliant à cran forcé. Il ne dispose donc pas, à la différence du couteau Opinel par exemple (qui est un couteau à cran d'arrêt) d'une bague qui permet de sécuriser la lame ouverte.

Dans le cas du Laguiole, le ressort est en permanence en appui sur le talon de la lame. Quand on ouvre le couteau, la tête du ressort (se trouvant en dessous de l'ornement) vient se loger dans l'encoche du talon. Ainsi, par simple pression sur la lame avec un mouvement pliant le couteau se referme. Il n'y a généralement pas de mécanisme de blocage de la lame.

La forme actuelle du laguiole remonte aux années 1860.

À ses débuts sa mouche était lisse, soit en spatule, losange, carré, ou ovale. Les ressorts sont lisses, au mieux ornés de deux traits à la lime couteaux et d'une croix de saint André, elle-même parfois présente sur la lame. Pas de croix sur le manche donc, ni d'abeille. La forme est alors grossière, la finition plus rustique, les manches sont en corne cachée (partie creuse chauffée et aplatie) ou en pointe de corne, rapidement aussi en ivoire. Les couteaux réalisés à Laguiole n'ont pas de mitres.

Les fournitures proviennent de Thiers, dont les couteliers fabriquent aussi des laguioles pour les couteliers laguiolais, ensuite frappés à la marque des couteliers laguiolais.

Entre 1880 et 1910 les mouches évoluent et deviennent ornées de trèfles, fleurs, et les ressorts sont guillochés à la lime. Les couteliers Jules Calmels (petit-fils de Pierre-Jean), Joseph Pagès, Eugène Salette (à Espalion) ont gagné des médailles dans divers concours (10 pour Calmels) récompensant l'excellence de leur travail.

En 1880 apparaît sur le laguiole le tire-bouchon, destiné à accompagner les limonadiers rouergats partis ouvrir des cafés à Paris et en lien avec le développement de la vente en bouteille.

La période 1900/1910 voit la naissance de nouvelles formes de ce couteau comme le pied de cheval et l'aile de pigeon.

L'abeille apparaît en 1908/1909. Toutefois, au même moment Nicolas Crocombettes, monteur de couteaux à Thiers, à Pigerolles se mit à orner lui aussi ses mouches d'un décor d'abeille, et ses ressorts de feuilles de chêne. Plusieurs légendes existent autour de cette abeille. En réalité, la mouche (terme technique de coutellerie qui désigne dès le xviiie siècle la partie métallique excédante à l'extrémité du ressort) avait une fonction utilitaire sur les couteaux de poche des paysans, arrêter la lame en position ouverte. Non décorée à l'origine, on prit progressivement l'habitude de façonner dessus un motif (trèfle dans les années 1880, abeille, fleur de lys, feuille de sauge ; on peut donc parler de mouche trèfle, mouche abeille, mouche florale, etc.).

Dans les années 1930 apparaît la mouche soudée - elle était jusqu'alors forgée avec le ressort.

À partir des années 1950 la croix apparaît sur le manche.

Ainsi, contrairement à l'image d'Épinal du laguiole et aux effets acculturant du marketing de certains couteliers le laguiole ne s'identifie pas que par une abeille et une mouche.

De nos jours, le regain d'intérêt pour ce couteau permet aux couteliers de recommencer à en fabriquer plusieurs versions.

Après la Première Guerre mondiale, la production des couteaux laguiole à Laguiole disparaît en grande partie. Ainsi, ce sont les manufactures de coutellerie thiernoises qui maintiennent la production des laguioles artisanaux, et qui produisirent les couteaux laguiole également pour de nombreuses marques aveyronnaises en sous-traitance.

En 1987, à la suite d'une volonté du maire de Laguiole, de quelques Laguiolais, Costes et Philippe Starck, l'entreprise Forge de Laguiole fut créée et relança la production du laguiole ainsi que sa commercialisation. D'autres sociétés laguiolaises ou thiernoises se sont alors créées ou ont relancé leurs productions.

Selon certaines sources, le premier coutelier en activité à Laguiole est Moulin (présumé en 1828). Selon d'autres, il s'agit de Pierre-Jean Calmels (1813-1876), fils d'aubergiste né à Laguiole avec son oncle.

Laguiole droit 1820

Laguiole droit La forme initiale du couteau de Laguiole était une forme droite, manche droit à bec de corbin et lame bourbonnaise, mouche plate lisse avec ou sans facettes, pas de guillochage, manche en corne ou en bois, avec deux clous sur la jambette. La création du Laguiole droit date des environs de 1800, ou peu après l'apparition des premiers couteliers de Laguiole.

En 1840, l'alêne ou trocart apparaît, permettant aux paysans de remédier à la météorisation touchant leurs ovins et bovins et à trouer les lanières de cuir.

L'inspiration Yatagan 1860

Un couteau pliant (la « jambette stéphanoise ») était utilisé couramment dans la région de l’Aubrac. Pendant le xixe siècle les aînés partaient travailler la saison d’hiver en Catalogne en tant que tâcherons et scieurs de long.

Certains de ces travailleurs saisonniers revenaient de Catalogne en Rouergue en rapportant le couteau navaja espagnol, dont le couteau Laguiole prend sa lame de forme yatagan et son manche effilé.

Cela ne permet pas d'affirmer une filiation directe d'autant que le mode de retenue de la lame n'est pas le même (deux clous sur la jambette, ressort à cran forcé sur le laguiole). Couteau à cran forcé ou couteau à cran d'arrêt : Le couteau de Laguiole est un couteau pliant à cran forcé. Il ne dispose donc pas, à la différence du couteau Opinel par exemple (qui est un couteau à cran d'arrêt) d'une bague qui permet de sécuriser la lame ouverte.

Dans le cas du Laguiole, le ressort est en permanence en appui sur le talon de la lame. Quand on ouvre le couteau, la tête du ressort (se trouvant en dessous de l'ornement) vient se loger dans l'encoche du talon. Ainsi, par simple pression sur la lame avec un mouvement pliant le couteau se referme. Il n'y a généralement pas de mécanisme de blocage de la lame.

La forme actuelle du laguiole remonte aux années 1860.

À ses débuts sa mouche était lisse, soit en spatule, losange, carré, ou ovale. Les ressorts sont lisses, au mieux ornés de deux traits à la lime couteaux et d'une croix de saint André, elle-même parfois présente sur la lame. Pas de croix sur le manche donc, ni d'abeille. La forme est alors grossière, la finition plus rustique, les manches sont en corne cachée (partie creuse chauffée et aplatie) ou en pointe de corne, rapidement aussi en ivoire. Les couteaux réalisés à Laguiole n'ont pas de mitres.

Les fournitures proviennent de Thiers, dont les couteliers fabriquent aussi des laguioles pour les couteliers laguiolais, ensuite frappés à la marque des couteliers laguiolais.

Entre 1880 et 1910 les mouches évoluent et deviennent ornées de trèfles, fleurs, et les ressorts sont guillochés à la lime. Les couteliers Jules Calmels (petit-fils de Pierre-Jean), Joseph Pagès, Eugène Salette (à Espalion) ont gagné des médailles dans divers concours (10 pour Calmels) récompensant l'excellence de leur travail.

En 1880 apparaît sur le laguiole le tire-bouchon, destiné à accompagner les limonadiers rouergats partis ouvrir des cafés à Paris et en lien avec le développement de la vente en bouteille.

La période 1900/1910 voit la naissance de nouvelles formes de ce couteau comme le pied de cheval et l'aile de pigeon.

L'abeille apparaît en 1908/1909. Toutefois, au même moment Nicolas Crocombettes, monteur de couteaux à Thiers, à Pigerolles se mit à orner lui aussi ses mouches d'un décor d'abeille, et ses ressorts de feuilles de chêne. Plusieurs légendes existent autour de cette abeille. En réalité, la mouche (terme technique de coutellerie qui désigne dès le xviiie siècle la partie métallique excédante à l'extrémité du ressort) avait une fonction utilitaire sur les couteaux de poche des paysans, arrêter la lame en position ouverte. Non décorée à l'origine, on prit progressivement l'habitude de façonner dessus un motif (trèfle dans les années 1880, abeille, fleur de lys, feuille de sauge ; on peut donc parler de mouche trèfle, mouche abeille, mouche florale, etc.).

Dans les années 1930 apparaît la mouche soudée - elle était jusqu'alors forgée avec le ressort.

À partir des années 1950 la croix apparaît sur le manche.

Ainsi, contrairement à l'image d'Épinal du laguiole et aux effets acculturant du marketing de certains couteliers le laguiole ne s'identifie pas que par une abeille et une mouche.

De nos jours, le regain d'intérêt pour ce couteau permet aux couteliers de recommencer à en fabriquer plusieurs versions.

Après la Première Guerre mondiale, la production des couteaux laguiole à Laguiole disparaît en grande partie. Ainsi, ce sont les manufactures de coutellerie thiernoises qui maintiennent la production des laguioles artisanaux, et qui produisirent les couteaux laguiole également pour de nombreuses marques aveyronnaises en sous-traitance.

En 1987, à la suite d'une volonté du maire de Laguiole, de quelques Laguiolais, Costes et Philippe Starck, l'entreprise Forge de Laguiole fut créée et relança la production du laguiole ainsi que sa commercialisation. D'autres sociétés laguiolaises ou thiernoises se sont alors créées ou ont relancé leurs productions.

Site propulsé par Weebly. Géré par Webmasterstudio