Saint Jacques Des Blats et la vallée de la Cère

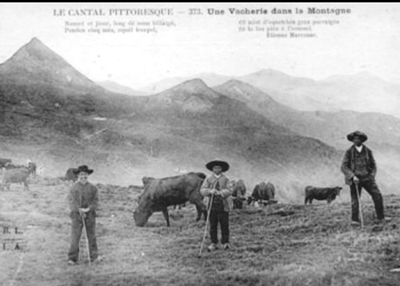

La vie de Buronnier

« C’est la montagne qui fait le fromage, c’est bien connu »

« La saison de l’estive débutait généralement le 25 mai à la Saint-Urbain.

La Montagne accueillait les vaches de tout âge : les « bourrettes » (de plus d’un an), mais surtout les « bîmes » (de plus de deux ans) et quelques vaches adultes taries. Parfois s’y mêlait un taureau.

Tous ces animaux étaient des « Salers » même si trois où quatre « Aubracs » se perdaient dans la masse des 200 à 300 bêtes du troupeau.

Dans les années quarante, il y avait très peu de fils barbelés. Les limites de la Montagne étaient donc signalées par de grosses pierres, « les caïres » posées de loin en loin. Mais ces limites que nous devions respectées étaient toutefois approximatives.

Arrivaient à la Montagne d’abord les bêtes de la vallée, à pied comme il se doit.

Parvenaient ensuite les « étrangères » d’Aurillac, Mauriac, Maurs et même de l’Aveyron. Arrivées en train jusqu’à la gare, elles finissaient le trajet à pied au son des clochettes et autres sonnailles.

Chaque propriétaire avait sa marque pour ses bêtes et le bâtier tenait bien à jour un carnet sur lequel il indiquait pour chacun le nom, la marque, le nombre de bêtes avec un descriptif sommaire complété par l’adresse du propriétaire.

Buronnier, ce n’était pas une partie de plaisir, même si la vie là haut sur la « Montagne » avait des allures d’indépendance, mais au prix fort, celui de journées interminables marquées par la double traite quotidienne, la fabrication du fromage et des conditions de vie très difficiles.

La Montagne accueillait les vaches de tout âge : les « bourrettes » (de plus d’un an), mais surtout les « bîmes » (de plus de deux ans) et quelques vaches adultes taries. Parfois s’y mêlait un taureau.

Tous ces animaux étaient des « Salers » même si trois où quatre « Aubracs » se perdaient dans la masse des 200 à 300 bêtes du troupeau.

Dans les années quarante, il y avait très peu de fils barbelés. Les limites de la Montagne étaient donc signalées par de grosses pierres, « les caïres » posées de loin en loin. Mais ces limites que nous devions respectées étaient toutefois approximatives.

Arrivaient à la Montagne d’abord les bêtes de la vallée, à pied comme il se doit.

Parvenaient ensuite les « étrangères » d’Aurillac, Mauriac, Maurs et même de l’Aveyron. Arrivées en train jusqu’à la gare, elles finissaient le trajet à pied au son des clochettes et autres sonnailles.

Chaque propriétaire avait sa marque pour ses bêtes et le bâtier tenait bien à jour un carnet sur lequel il indiquait pour chacun le nom, la marque, le nombre de bêtes avec un descriptif sommaire complété par l’adresse du propriétaire.

Buronnier, ce n’était pas une partie de plaisir, même si la vie là haut sur la « Montagne » avait des allures d’indépendance, mais au prix fort, celui de journées interminables marquées par la double traite quotidienne, la fabrication du fromage et des conditions de vie très difficiles.

Pour le pâtre et le boutiller, l’estive c’était quand même moins dur que le travail de la ferme, il y avait moins de nettoyage, on était plus libre. Mais quel boulot, on n’arrêtait pas. Il n’y avait pas de jour de repos.

Cinq heures, le jour se lève en ce jour d’été. Quelques brumes emplissent encore la vallée.

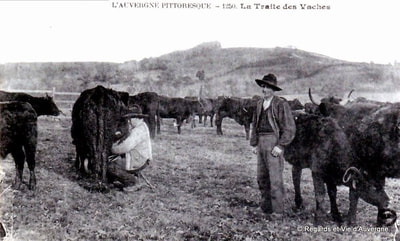

« Comme chaque matin le vacher s’éveille de bonne heure. Dans le parcou, l’enclos entouré de claies en bois devant la baraque, le pâtre a lâché les veaux qui gambadent et commencent à appeler leur mère en devinant leur approche. Le vacher a posé son bidon et le seau en fer blanc à même le sol. Il attache la selle à un seul pied avec un harnais en cuir, vérifie que sa corne à sel est bien pleine. Calmement assis sur la selle, le seau à portée de main il attend l’arrivée des laitières.

Cinq heures, le jour se lève en ce jour d’été. Quelques brumes emplissent encore la vallée.

« Comme chaque matin le vacher s’éveille de bonne heure. Dans le parcou, l’enclos entouré de claies en bois devant la baraque, le pâtre a lâché les veaux qui gambadent et commencent à appeler leur mère en devinant leur approche. Le vacher a posé son bidon et le seau en fer blanc à même le sol. Il attache la selle à un seul pied avec un harnais en cuir, vérifie que sa corne à sel est bien pleine. Calmement assis sur la selle, le seau à portée de main il attend l’arrivée des laitières.

Chaque vache attend, dans le calme, près du parcou. Elles ont l’habitude. Un veau est lâché. Il file sous sa mère et avale goulûment les premières gorgées de lait. Le plaisir sera bref : le temps de goûter les quatre mamelles pour amorcer la traite, amirer. Bientôt, la corde entoure son cou et le repoussent jusqu’à la jambe avant de sa mère où il sera lié pendant la durée de la traite.

Une poignée de sel sur le dos du jeune animal calme la vache rouge, qui, d’un large coup de langue, récupère cette friandise et la savoure. Le vacher s’est assis, bien campé sur sa selle, le seau en fer blanc coincé entre les jambes. Les doigts puissants serrent et tirent les mamelles opposées. Le lait chaud et odorant gicle en chuintant au fond du seau.

Peu à peu le liquide blanc, recouvert d’une écume crémeuse emplit le récipient. La vache n’a pas bougé. Trois mamelles sont vides. … et la quatrième ? Il tire sur la corde. La boucle cède et libère le veau qui se précipite vers le pis et trouve rapidement la mamelle restante où il va se régaler goulûment. Le lait est vidé dans le bidon. Une toile fine, tendue avec quatre épingles à linge sur l’ouverture sert de filtre. L’opération est recommencée pour chaque vache.

Une poignée de sel sur le dos du jeune animal calme la vache rouge, qui, d’un large coup de langue, récupère cette friandise et la savoure. Le vacher s’est assis, bien campé sur sa selle, le seau en fer blanc coincé entre les jambes. Les doigts puissants serrent et tirent les mamelles opposées. Le lait chaud et odorant gicle en chuintant au fond du seau.

Peu à peu le liquide blanc, recouvert d’une écume crémeuse emplit le récipient. La vache n’a pas bougé. Trois mamelles sont vides. … et la quatrième ? Il tire sur la corde. La boucle cède et libère le veau qui se précipite vers le pis et trouve rapidement la mamelle restante où il va se régaler goulûment. Le lait est vidé dans le bidon. Une toile fine, tendue avec quatre épingles à linge sur l’ouverture sert de filtre. L’opération est recommencée pour chaque vache.

La traite est finie ou presque. Chaque veau est équipé d’une muselière hérissée de piquants. S’il lui vient à l’idée de se servir directement au pis, pendant la journée, la mère, blessée par les pointes, le chassera bien vite et il ira brouter à volonté sa ration d’herbe tendre et savoureuse ou courir dans les vastes espaces. Les vaches attendent, le vacher doit enduire leurs mamelles de graisse, on graissait les pis des vaches, matin et soir pour éviter qu’elle ne se blesse. Il ne fallait surtout pas oublier de le faire pour éviter des mammites.

L’opération terminée, le troupeau allait paître presque en liberté surveillé par un berger qui évitait la dispersion des bêtes. Le matin et l’après-midi, le berger veillait à faire boire les bêtes dans les grands troncs de sapin creusés, les bachass, déposées près des sources.

Le petit déjeuner était pris vers 8 h : soupe au fromage, un morceau de lard, du fromage et un peu de beurre sur du pain-bis la plupart du temps moisi ; Quand on tournait le pain à l’envers on disait qu’on ne savait pas le gagner.

Après le petit-déjeuner, c’était les grandes manœuvres. Il fallait préparer la caillée avec le trassadou. On faisait systématiquement le signe de croix sur la gerle avant de commencer le travail. Puis on enlevait le petit lait. Nous avions 5 gerles dont 1 pour l’eau propre et 1 autre pour le lavage.

Au Buron, au début des années cinquante, nous fabriquions chaque jour en juillet une pièce de Cantal de 40 kilos. En septembre, deux pièces tous les trois jours, mais c’était le meilleur fromage car il était beaucoup plus crémeux. Avec le petit lait on arrivait à faire environ 30 kilos de beurre par semaine.

Chaque mois, le propriétaire des vaches mises à l’estive, venait retirer des caves voûtées les pièces de fromages qu’il revendait à des affineurs.

Vers 11 h on s'occupait des cochons, nourris avec le petit lait mélangé avec une poignée d’orge concassée.

A midi tout le travail était fini.

Pour le repas du milieu de journée on mangeait des conserves, un peu de pomme de terre du petit salé ou une saucisse de temps en temps, du saucisson qu’on prenait au crochet de la voûte du buron.

Les légumes provenaient du jardinet près du buron, minutieusement mis en culture dès le début de l’estive pour produire dès le mois de juillet un peut de salade, pommes de terre, carottes, choux et du persil pour la lessive.

Il arrivait parfois d’attraper des truites à la main dans les ruisseaux alentours, de belles truites à points noirs et rouges. On sortait de temps en temps le fusil pour tuer quelques lièvres. Un peu de viande fraîche ce n’était pas de refus. Mais de toute façon, on savait faire à manger avec peu de chose.

On faisait la vaisselle à l’eau froide ou pas de vaisselle du tout, les bols et les assiettes servaient pour la semaine. On les retournaient pour éviter les mouches..

Après manger, on faisait une courte sieste bien méritée puis on s’occupait de la fraise à tome de 45 kg, qu’on laissait ensuite reposer avant d’entreprendre une nouvelle traite de trois heures.

L’opération terminée, le troupeau allait paître presque en liberté surveillé par un berger qui évitait la dispersion des bêtes. Le matin et l’après-midi, le berger veillait à faire boire les bêtes dans les grands troncs de sapin creusés, les bachass, déposées près des sources.

Le petit déjeuner était pris vers 8 h : soupe au fromage, un morceau de lard, du fromage et un peu de beurre sur du pain-bis la plupart du temps moisi ; Quand on tournait le pain à l’envers on disait qu’on ne savait pas le gagner.

Après le petit-déjeuner, c’était les grandes manœuvres. Il fallait préparer la caillée avec le trassadou. On faisait systématiquement le signe de croix sur la gerle avant de commencer le travail. Puis on enlevait le petit lait. Nous avions 5 gerles dont 1 pour l’eau propre et 1 autre pour le lavage.

Au Buron, au début des années cinquante, nous fabriquions chaque jour en juillet une pièce de Cantal de 40 kilos. En septembre, deux pièces tous les trois jours, mais c’était le meilleur fromage car il était beaucoup plus crémeux. Avec le petit lait on arrivait à faire environ 30 kilos de beurre par semaine.

Chaque mois, le propriétaire des vaches mises à l’estive, venait retirer des caves voûtées les pièces de fromages qu’il revendait à des affineurs.

Vers 11 h on s'occupait des cochons, nourris avec le petit lait mélangé avec une poignée d’orge concassée.

A midi tout le travail était fini.

Pour le repas du milieu de journée on mangeait des conserves, un peu de pomme de terre du petit salé ou une saucisse de temps en temps, du saucisson qu’on prenait au crochet de la voûte du buron.

Les légumes provenaient du jardinet près du buron, minutieusement mis en culture dès le début de l’estive pour produire dès le mois de juillet un peut de salade, pommes de terre, carottes, choux et du persil pour la lessive.

Il arrivait parfois d’attraper des truites à la main dans les ruisseaux alentours, de belles truites à points noirs et rouges. On sortait de temps en temps le fusil pour tuer quelques lièvres. Un peu de viande fraîche ce n’était pas de refus. Mais de toute façon, on savait faire à manger avec peu de chose.

On faisait la vaisselle à l’eau froide ou pas de vaisselle du tout, les bols et les assiettes servaient pour la semaine. On les retournaient pour éviter les mouches..

Après manger, on faisait une courte sieste bien méritée puis on s’occupait de la fraise à tome de 45 kg, qu’on laissait ensuite reposer avant d’entreprendre une nouvelle traite de trois heures.

Et c’était reparti pour le même travail que le matin.

Vers 20h30, on parquait les vaches. Après on s’asseyait devant la porte du buron pour discuter un peu. Puis on ne tardait pas à aller se coucher dans notre lit en planches sur laquelle reposait une paillasse.

De temps en temps, un colporteur passait au buron pour nous vendre un briquet, des lames de rasoir, ou bien du savon. On lui prenait toujours quelque chose. Il buvait un coup, mangeait un morceau de fromage puis repartait vers un autre buron.

Le moment de l’estive le plus difficile, c’était durant un orage. Les vaches sautaient partout. Nous on avait peur de toucher le moindre bout de ferraille. C’était stressant. Les vaches étaient habituées, mais quand la foudre tombait pas loin du parc, les bêtes et nous étions inquiets. Durant l’estivage ça arrivait bien une vingtaine de fois.

La dévallade avait lieu le 15 octobre, jour de la Saint-Géraud, avec un peu de regret malgré tout.

La vie difficile à la ferme allait recommencer ».

Vers 20h30, on parquait les vaches. Après on s’asseyait devant la porte du buron pour discuter un peu. Puis on ne tardait pas à aller se coucher dans notre lit en planches sur laquelle reposait une paillasse.

De temps en temps, un colporteur passait au buron pour nous vendre un briquet, des lames de rasoir, ou bien du savon. On lui prenait toujours quelque chose. Il buvait un coup, mangeait un morceau de fromage puis repartait vers un autre buron.

Le moment de l’estive le plus difficile, c’était durant un orage. Les vaches sautaient partout. Nous on avait peur de toucher le moindre bout de ferraille. C’était stressant. Les vaches étaient habituées, mais quand la foudre tombait pas loin du parc, les bêtes et nous étions inquiets. Durant l’estivage ça arrivait bien une vingtaine de fois.

La dévallade avait lieu le 15 octobre, jour de la Saint-Géraud, avec un peu de regret malgré tout.

La vie difficile à la ferme allait recommencer ».

|

|

|

|

|

|

Site propulsé par Weebly. Géré par Webmasterstudio